はじめに

仕事・勉強・家事・買い物──毎日やることが山ほどあるよね。

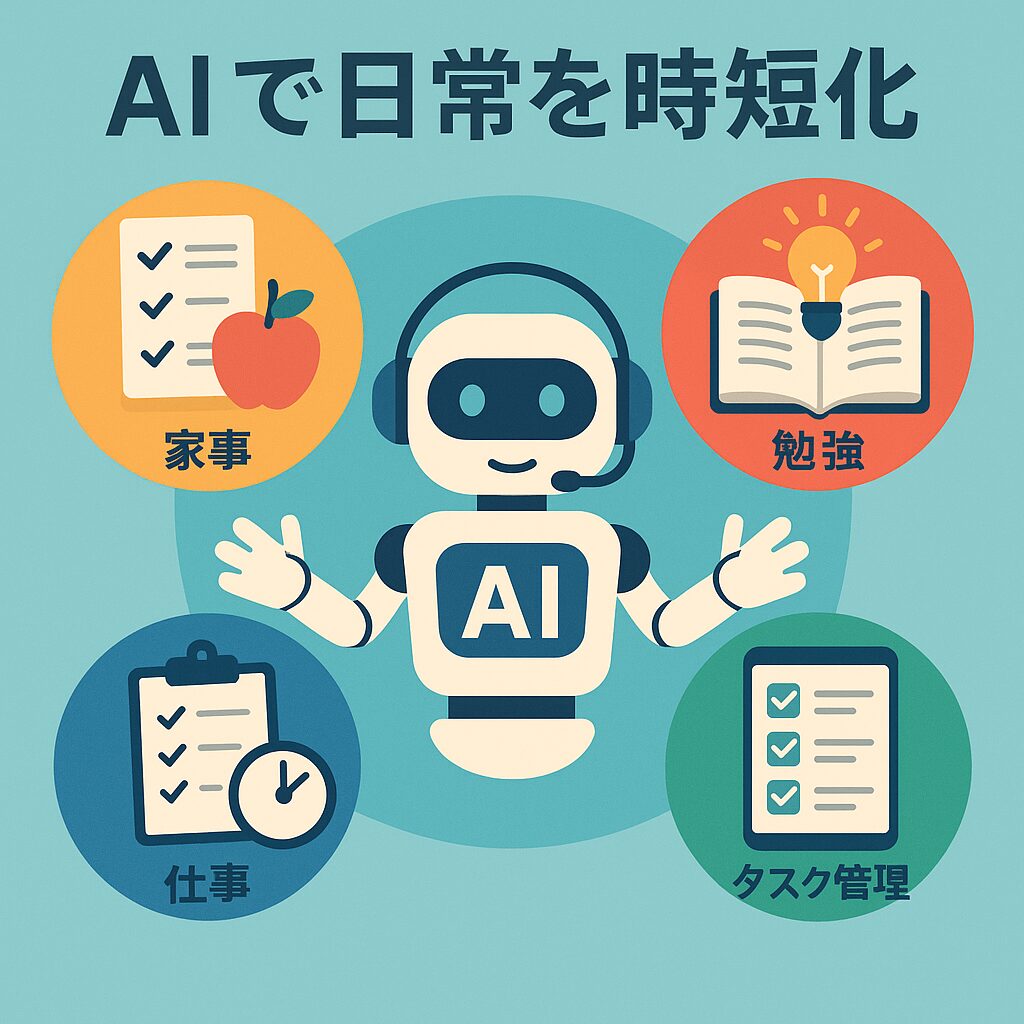

それを「ちょっとラクにする方法」が AI によって現実味を帯びてきてる。

AI を道具として使いこなせば、時間が増える。疲れが減る。余白のある生活になる。

この記事では、最近の AI 活用の潮流を紹介しつつ、家庭・学校・買い物・仕事など場面別に「すぐ使えるコツ」を伝える。

最近の動き:AI エージェントの“働き方改革効果”

ここ最近、特に注目されているのが「AI エージェント(自律的に動いてくれる AI)」の導入。

ある調査によると、AI エージェントを導入している企業の 91.1%が「働き方にポジティブな変化」を実感しているという結果が出てる。 oai_citation:0‡AI inside 株式会社

具体的には、AI がタスクを整理したり、定型業務を代行したりすることで「人は考えること・判断すること」に専念できるようになる働き方。

また、地方自治体レベルでも導入が進んでて、大阪府のある自治体では、生成 AI を使って年間約 1.8 万時間(=経費でいうと約 3,800 万円分)の業務削減効果が見込まれたとの報告も。 oai_citation:1‡プレスリリース・ニュースリリース配信シェアNo.1|PR TIMES

こうした実績を背景に、「AI を使って日常を効率化する」ことはもはや先端企業だけの話じゃなくなってきてる。

AI を日常で使いこなすための考え方

- “すぐできること”から始める

最初から大きなシステムを導入しようとすると挫折しやすい。

たとえば、メール返信の定型化、自動リマインダー、買い物リスト管理など、小さなタスクに AI を使ってみるのが近道。 - 人と AI の得意分野を分ける

AI は大量データ処理・パターン抽出・文章生成などを得意とする。一方、人は状況判断、創意、感情判断が得意。

「AI にやらせていいこと」と「自分が残ってやること」を分けておく習慣をつけると効率が高まる。 - ツールを複数組み合わせる

AI 単体より、スケジュールアプリ+音声入力+AI 要約などを連携させたほうが「途切れない流れ」ができる。 - プライバシーと信頼性意識を持つ

AI に預ける情報には個人データも含まれやすい。

ツール選びでは、「データがどこに保存されるか」「第三者アクセス可能性」「誤り訂正のしやすさ」を確認しておこう。

場面別 “AI × 時短” 実践アイデア

以下、家庭・学校・買い物・仕事、4つの現場で使える具体例を紹介する。

家庭:家事・育児サポート

- 献立 & 買い物リスト自動生成

冷蔵庫にある材料を入力すると、AI が献立案を出して、足りない材料は自動で買い物リストに。 - 掃除・洗濯ルーティン管理

毎日の家事タスクを AI に “忘れずリマインド + 最適な順序提示” させる。疲れてる日は優先度の低い作業を飛ばすよう提案してもらう。 - 子どもの学習サポート

宿題やレポート作成に迷ってるとき、文章添削ツールや題材アイデア出し AI に手伝ってもらう。ただし答え丸写しは避けて、「自分の考えを補強するツール」として使う。

学校・学びの現場

- 要約・ノート自動化

長い文章や講義内容を AI に要約させて、「この講義の要点はこれ」と手短に把握できるように。 - 課題リサーチ補助

テーマに対する文献検索や関連情報出しを AI に頼む。ただし複数ソースを自分で吟味することを忘れない。 - 勉強プラン生成

目標試験日から逆算して、AI に「1ヶ月の勉強スケジュール案」を出してもらう。進捗を見ながら都度修正できるようにしておく。

買い物/買い物準備

- 最適な買い物先を提案

AI に品目と予算を伝えると、近隣スーパー・ネットショップを比較して「最安+送料込みで一番お得」を提示してくれる。 - プロモーション・クーポン判断

セール・クーポン情報を AI に収集・整理してもらう。クーポンを適用すべきか否かも判断材料を提供してくれると嬉しい。 - 買い物リマインダー & 期限管理

家にある食材の賞味期限を登録しておき、近くなったら通知。買いだめしすぎて無駄にするリスクを下げる。

仕事/業務

- メール応答の下書き生成

日報・問合せ・返信などを AI に下書きしてもらって、自分で調整。ゼロから書くより速い。 - レポート・提案書の草稿作成

構成案や見出し案、本文のドラフトを AI に生成させ、自分が肉付けする。 - タスク分割と優先順位付け

「この仕事、どう分けたらいい?」と聞くと、AI がサブタスクと優先順位案を出してくれる。 - 会議議事録・議論要点抽出

録音(許可あれば)をテキスト化して、要点をピックアップしてくれる。後で読み返す時間を節約。 - データ分析補助

Excel や表データを読み込ませて、「傾向」や「注目点」を抽出してもらう。報告書に載せる指摘が得られる。

導入ステップと注意点

ステップ

- 目的を決める

「何をラクにしたいか」を最初に明確にする(例:メール処理、買い物準備、宿題補助など) - ツールを試す

無料の AI ツールやアプリから始め、使いやすいものを選ぶ - 小さなタスクから任せてみる

完全自動化を狙わず、まず補助役として使ってみる - 振り返りと調整

使ってみて「ここが使いにくい」「もっとこう使いたい」を都度改善

注意点

- 誤りチェックを必ずする

AI 出力は正しくないこともある(事実と異なる、論理飛躍など)。 - 個人情報の扱いに慎重に

住所や機密情報などを入力する際は、セキュリティ・プライバシーの強いサービスを選びたい。 - 依存しすぎない

AI に頼りすぎると、自分で考える力が落ちる可能性も。バランスを意識。 - 使える権利(ライセンス)を守る

商用利用や共有利用など、契約条件を確認しておく。

さいごに

AI は魔法ではないけど、「ちょっと賢い道具」ではある。

少しずつ日常に導入していくことで、「時間を取り戻す暮らし」が近づく。

まずは一つ、面倒なものから AI に手伝ってもらおう。

その延長に、自分が本当にやりたいこと・創造したいことに時間を使える世界が待ってるはず。

出典

- 調査:AI エージェント導入企業の 91.1%が働き方に変化を感じている oai_citation:2‡AI inside 株式会社

- 地方自治体の業務削減実績(1.8 万時間、3,800 万円分) oai_citation:3‡プレスリリース・ニュースリリース配信シェアNo.1|PR TIMES